Société d’ Histoire de Revel Saint-Ferréol PARU DANS LES CAHIERS DE L’ HISTOIRE N° 22 - 2020 |

Nouvelles données sur la construction

|

Dans un précédent Cahier de l’Histoire de Revel j’avais évoqué un problème de nivellement rencontré en 1670-71 lors de la construction de l’écluse initiale d’En Cassan, alors à sas unique. En analysant les documents dont j’avais alors connaissance, j’avais proposé une estimation de l’erreur commise sur l’altitude du seuil de la porte d’aval.

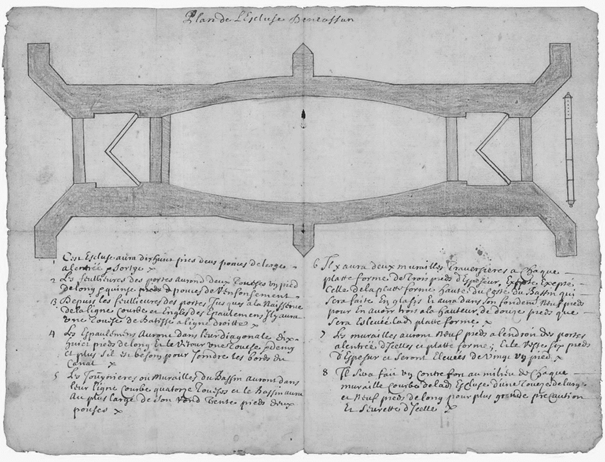

L’été 2016, pour commémorer le 350ème anniversaire de l’Édit de Saint-Germain, le Musée et Jardins du canal du Midi à Saint-Ferréol a présenté une exposition préparée par les Voies Navigables de France à partir de leurs archives toulousaines. On pouvait y voir en particulier un document exceptionnel qui avait échappé à mes investigations et qui m’amène à réviser l’évaluation mentionnée ci-dessus. Il s’agit du document coté ACM-472-33, intitulé Plan de l’écluse d’En Cassan. Au-dessous du dessin sont notées les instructions de réalisation suivantes :

1. Cette écluse aura dix-huit pieds deux pouces (5,90 m) de large à l’entrée et sortie.

2. Les feuillures des portes auront deux toises un pied (4,22 m) de long et quinze pouces (40,5 cm) de renfoncement.

3. Depuis les feuillures des portes jusques à la naissance de la ligne courbe et angles des épaulements il y aura une toise (1,95 m) de bâtisse à ligne droite.

4. Les épaulements auront dans leur diagonale dix-huit pieds (5,85 m) de long et le retour une toise et demie (2,92 m) et plus s’il est besoin pour joindre les bords du canal.

5. Les jouyères ou murailles du bassin auront dans leur ligne courbe quatorze toises (27,30 m) et le bassin aura au plus large de son rond trente pieds deux pouces (9,80 m).

6. Il y aura deux murailles traversières à chaque plateforme , de trois pieds (0,975 m) d’épaisseur, excepté celle de la plateforme haute du côté du bassin qui sera faite en glacis et aura dans son fondement neuf pieds (2,92 m) pour en avoir trois à la hauteur de douze pieds (3,90 m) que sera élevée ladite plateforme.

7. Les murailles auront neuf pieds à l’endroit des portes, à l’entrée d’icelles et plateforme, et le reste six pieds d’épaisseur et seront élevées de vingt-et-un pieds 6,82 m).

8. Il sera fait un contrefort au milieu de chaque muraille courbe de ladite écluse d’une toise de large et neuf pieds de long pour plus grande précaution et sûreté d’icelle.

Ce plan était certainement annexé au bail à besogne initial passé au maçon chargé d’En Cassan. Il est exceptionnel en ce qu’il est le seul qui nous soit parvenu parmi toutes les écluses construites par Riquet (hormis un plan à jouyères rectilignes qui semble concerner les toutes premières écluses de Toulouse et qui ressemble davantage à une ébauche ou à un projet). De toutes les dimensions qu’il fournit, celle qui intéresse le plus notre sujet est la chute de l’écluse. Celle-ci est égale à la différence entre les hauteurs, au-dessus du plancher du sas, des murailles traversières d’amont et d’aval, soit 3,90 - 0,97 = 2,93 m. Comme la chute qu’on aurait dû lui donner, si le nivellement avait pu être réalisé avec exactitude , est de 4,68 m il manquait 1,75 m à cette écluse pour relier correctement les deux biefs et la hauteur de l’eau sur le seuil de la porte inférieure de l’écluse initiale n’était donc que de 0,20 m ! L’erreur de nivellement était donc encore plus forte que celle que j’avais déterminée dans mon article précédent. La raison en est que cette erreur ne fut pas découverte en janvier 1672 comme je le croyais alors mais quelques mois auparavant, car on avait fait la toute première mise en eau complète du tronçon Toulouse-Naurouze autour du 20 novembre 1671 ainsi que j’ai pu le constater dans des documents que j’ai retrouvés à la suite du plan ACM-472-33. La dénivellation que cette écluse devait permettre de franchir dépassait les possibilités pratiques des portes d’aval de cette époque dont la hauteur n’excédait pas 4 m. Riquet n’avait pas d’autre solution que d’accoler un second sas à l’aval du premier mais le temps dont il disposait avant l’inauguration officielle ne permettait pas d’entreprendre des travaux de cette importance. L’expédient qu’il trouva fut d’abaisser de 20 cm le niveau du seuil d’aval de l’écluse par une réduction de la hauteur des murailles traversières d’aval et de l’éperon associé. Comme je l’ai dit dans le précédent Cahier, il est vraisemblable que cette disposition fut complétée par un relèvement du niveau de l’eau dans le bief aval. Il était en effet facile de rehausser les portes d’amont de l’écluse de Renneville en adaptant des pièces de bois à leur sommet . On put ainsi gagner au moins 6 pouces (16 cm). Ensemble, ces deux modifications élevèrent le tirant d’eau admissible à 56 cm ; c’était suffisant pour que les barques de Garonne de petit gabarit puissent franchir l’écluse sans encombre.

Un autre intérêt de ce plan est de montrer que la forme des bajoyers est tout simplement un segment de cercle et non pas une demi-ellipse ou une anse de panier comme certains ouvrages le prétendent. Le « creux » de chaque bajoyer était de (9,8 - 5,9) / 2 = 1,95 m (1 toise). Si l’on admet que la dimension donnée au paragraphe 5 du plan est celle de la flèche du segment de cercle constituant le bajoyer celle-ci était longue de 27,30 m. Sur ces données on calcule que son rayon sur la face interne du sas était de 48,75 m (25 toises). L’angle au centre du segment de cercle était de 32,5°. La largeur extérieure du bâti au milieu du sas était de 9,8 + (2 x 1,95) = 13,7 m.

Un autre intérêt de ce plan est de montrer que la forme des bajoyers est tout simplement un segment de cercle et non pas une demi-ellipse ou une anse de panier comme certains ouvrages le prétendent. Le « creux » de chaque bajoyer était de (9,8 - 5,9) / 2 = 1,95 m (1 toise). Si l’on admet que la dimension donnée au paragraphe 5 du plan est celle de la flèche du segment de cercle constituant le bajoyer celle-ci était longue de 27,30 m. Sur ces données on calcule que son rayon sur la face interne du sas était de 48,75 m (25 toises). L’angle au centre du segment de cercle était de 32,5°. La largeur extérieure du bâti au milieu du sas était de 9,8 + (2 x 1,95) = 13,7 m.

Le centre de traçage des courbes d’un bajoyer était donc très largement à l’extérieur de l’apex du bajoyer opposé, ce qui ne permettait pas de tracer directement les jouyères courbes sur le sol de la fosse préparée pour recevoir l’écluse et nécessitait de fabriquer un gabarit de traçage.

Il manque dans ce document la description des éperons et des portes.

Enfin, une pièce complémentaire nous fait cruellement défaut : c’est le bail qui avait dû être passé à un charpentier, avec le plan qui lui était certainement annexé. En effet ces spécialistes du bois jouaient dans la construction des écluses un rôle bien plus important qu’on ne le soupçonne car leur intervention ne se limitait pas à la confection des portes.

J’ai trouvé dans les Archives du canal un autre document de grand intérêt coté ACM-13-7. Il s’agit d’un mémoire anonyme datant très vraisemblablement de

. Plateforme : correspond à ce que dans mon article précédent je nommais seuil. Elle est formée des murailles traversières et de l’éperon ou busc du même niveau.

retour rubrique PERSONNALITES - PIERRE-PAUL RIQUET